Буква в дореволюционном алфавите сейчас модная 3 буквы

Ìû åù¸ ìîæåì ÷èòàòü òåêñò â îðôîãðàôèè äî 1917 ãîäà, íî íàïèñàòü óæå ñîâñåì íå ñïîñîáíû. Âûõîäÿò ïåðëû íàïîäîáèå «Ï¸òðѣ Âåëèêèé» (÷èòàåòñÿ «Ï¸òðå», ïðàâèëüíî Ïeòðú Âåëèê³é). Âîò âàì ìàëåíüêîå ðóêîâîäñòâî, êàê ïèñàòü â îðôîãðàôèè êîíöà XIX âåêà, ñàìîé ïðîñòîé äëÿ íàñ.

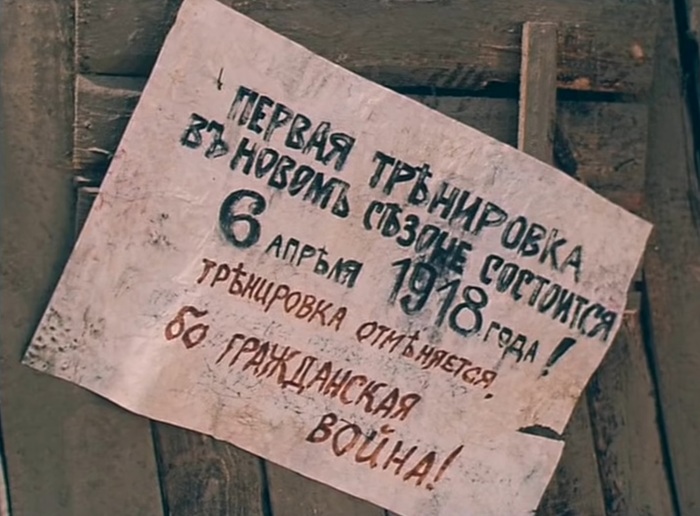

Èç ò/ô «Çåë¸íûé ôóðãîí» (1983). Çàáåãó íàïåð¸ä: òðåíèðîâêà (çàèìñòâîâàííîå), ñåçîíѣ (çàèìñòâîâàííîå + ïðåäëîæíûé ïàäåæ).

Èñ÷åçíóâø³ÿ áóêâû ðóññêàãî ÿçûêà

Ïîñëå ðåôîðìû 1918 ãîäà èç ðóññêîãî ÿçûêà èñ÷åçëè ÷åòûðå áóêâû:

Ѣѣ (ÿòü) ÷èòàåòñÿ «å»

Ѵѵ (èæèöà) ÷èòàåòñÿ «è»

²³ (³ äåñÿòåðè÷íîå) ÷èòàåòñÿ òîæå «è»

Ѳѳ (ôèòà) ÷èòàåòñÿ «ô»

Íåìíîãî èñòîð³è

Âñå ìû çíàåì, ÷òî ÿïîíñêèé ÿçûê ñëîãîâîé, è äàæå «ôóòáîë» îíè ïðîèçíîñÿò êàê «ôóòòîáîðó». Íî âåêà ýòàê äî X-ãî ñëîãîâûì áûë äðåâíåñëàâÿíñêèé! Íàïðèìåð, áûëî ñëîâî «ñúêàçúêà» (ú ýòî î÷åíü êîðîòêèé òâ¸ðäûé ãëàñíûé çâóê, ñóùåñòâîâàë òàêîé æå ìÿãêèé). Èíà÷å, êàê ðàñïåâîì, òàêîå è íå ïðîèçíåñ¸øü. Íî æèçíü óñêîðÿåòñÿ, è ðåäóöèðîâàííûå èñ÷åçëè ïî òàêîìó ïðàâèëó: ïîñëåäíèé ïðîïàë, èäóùèé ïåðåä íèì ïðåâðàùàåòñÿ ú→î, ü→å, ñëåäóþùèé îïÿòü ïðîïàäàåò Ëþáàÿ «íîðìàëüíàÿ» ãëàñíàÿ ñáðàñûâàåò öèêë. Âîò ýòèì îáúÿñíÿþòñÿ ìíîãèå «âûïàäàþùèå» ãëàñíûå: «ñúêàçúêà ñúêàçúêú» ïðåâðàòèëîñü â «ñêàçêà ñêàçîê». À òàêæå Ú â êîíöå.

ßòü Ѣ òîæå áûë îòäåëüíûì çâóêîì, ïðîèçíîñèëñÿ êàê íå÷òî ñðåäíåå ìåæäó è è å.  óêðàèíñêîì îí ïðåîáðàçîâàëñÿ â ³, â ðóññêîì â å. Áóêâû Ѳ è Ѵ ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (òýòà è èïñèëîí). Îêîëî 1700 ϸòð I âûêèíóë êñè Ѯ, ïñè Ѱ è îìåãó Ѡ. Âñêîðå ïîñëå Ïåòðà âûêèíóëè ½ (çåëî) îíà êîãäà-òî ÷èòàëàñü «äç», íî ïðåâðàòèëàñü â «ç».

Áóêâó ¨ ïðèäóìàëè â XVIII âåêå, ÷òîáû ïåðåäàòü íàðîäíîå ïðîèçíîøåíèå ³î âìåñòî å, íåëþáèìîå ïóðèñòàìè è ïîïàìè (õîä âîêðóã öåðêâè êðéñòíûé, à íå êð¸ñòíûé). Âïëîòü äî ÑÑÑÐ áóêâà ¨ ïðàêòè÷åñêè íå ïèñàëàñü, ñåé÷àñ ñ êîìïüþòåðíûì íàáîðîì âñ¸ áîëüøå ñòîðîííèêîâ ïîñëåäîâàòåëüíîãî óïîòðåáëåíèÿ ¨.

Èçáûòî÷íîñòü Ú çàìåòèëè äàâíî, â êîíöå XIX âåêà òàêóþ ïðàêòèêó çàïðåòèëè. Ê 1904 ãîäó íàçðåëà ðåôîðìà îðôîãðàôèè, íî ñ íåóäà÷íûìè âîéíàìè è ñîöèàëüíûìè ïîòðÿñåíèÿìè áûëî íå äî îðôîãðàôèè. Òàê ÷òî ðåôîðìó ñäåëàëè òîëüêî áîëüøåâèêè, êîòîðûì íå âàæíî áûëî, ÷òî ïîòðÿñàòü. Íà âðåìÿ èç òèïîãðàôñêèõ êàññ èçúÿëè âñå òâ¸ðäûå çíàêè, ïîòîìó âñòðå÷àëàñü çàïèñü «ïîäåçä».

Äëÿ óêðàèíñêîãî è áåëîðóññêîãî â XIX âåêå ïðèäóìàëè îòäåëüíóþ ïèñüìåííîñòü ñ íóëÿ, áåç àðõàèçìîâ âðîäå Ѣ è Ú à îêîí÷àòåëüíî å¸ ïðèíÿëè âñ¸ òå æå áîëüøåâèêè.

Êàêú ïèñàòü

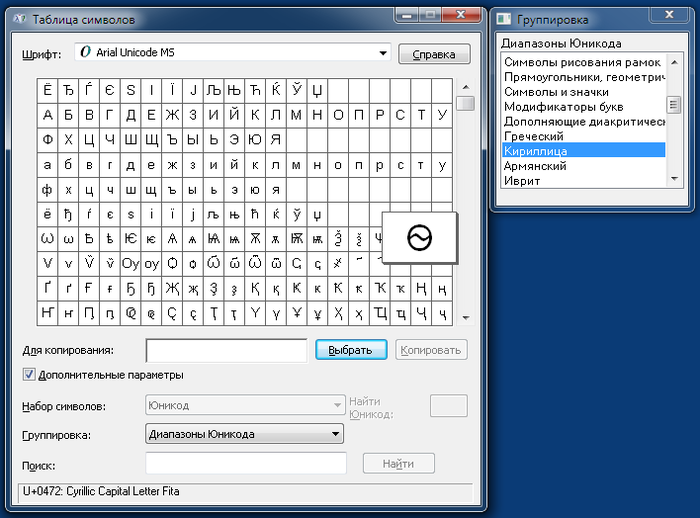

Íà ëþáîì êîìïüþòåðå ñ Windows ìîæíî ïèñàòü â äîðåâîëþöèîííîé îðôîãðàôèè, âîñïîëüçîâàâøèñü ïðîãðàììîé «Òàáëèöà ñèìâîëîâ» (charmap.exe). Òàêæå ñâîÿ òàáëèöà ñèìâîëîâ åñòü âî âñåõ òåêñòîâûõ ïðîöåññîðàõ (Word, LibreOffice).

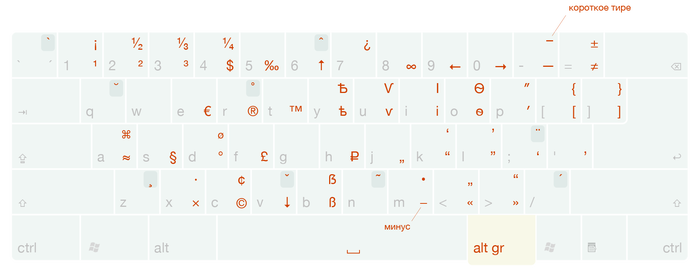

Óäîáíî ïèñàòü â äîðåâîëþöèîííîé îðôîãðàôèè òèïîãðàôñêîé ðàñêëàäêîé Áèðìàíà. Ñòàâèøü å¸ íà ìåñòî ðóññêîé è ïîëó÷àåøü êó÷ó ñèìâîëîâ ïî AltGr, â òîì ÷èñëå äîðåâîëþöèîííûå áóêâû.

Íó è ñàìûé êðóòîé èíñòðóìåíò Ñëàâåíèöà. Ïåðåâîäèò ëþáîé òåêñò â ñòàðóþ îðôîãðàôèþ, ïîäñêàçûâàåò ïðàâèëà, óêàçûâàåò, ÷òî ïðàâîïèñàíèå ñî âðåìåíåì ìåíÿëîñü, ïëþñ øðèôòû íà êîìïüþòåð.

Áóêâà Ú (åðú)

Ñ íåé ïðîùå âñåãî. Îíà ñòàâèòñÿ íà êîíöå ñëîâà ïîñëå ñîãëàñíûõ (êðîìå É), à òàêæå â ñëîæíûõ ñëîâàõ, êîòîðûå ïèøóòñÿ ÷åðåç äåôèñ (êîíòðú-àäìèðàëú).

Äàæå ïîñëå ÷ è ù, êîòîðûå ó íàñ ñìÿã÷àþòñÿ, âñ¸ ðàâíî íóæåí òâ¸ðäûé çíàê: êëåùú.

Áóêâà ¨

Íå ïèñàòü, äàæå åñëè ïðî÷òåíèå ÷åðåç ¸ ê òîìó âðåìåíè óñòîÿëîñü! Âìåñòî íå¸ å è (ðåæå) ѣ.

Áóêâà ² (³ äåñÿòåðè÷íîå)

Ïåðåä ãëàñíûìè è É (èñòîð³ÿ, ñèí³é).

Íà ìåñòå íàøåãî É+ãëàñíàÿ (ìà³îðú, ³îäú).

ñëîâå ì³ðú (çåìëÿ), â îòëè÷èå îò ìèðú (íå âîéíà).

Áóêâà íå óïîòðåáëÿåòñÿ â ñëîæíûõ ñëîâàõ íà ñòûêå êîðíåé (ïÿòèàðøèííûé), â ïðèñòàâêàõ íàè-, íè- (íàèóæàñíѣéøèé, íèîòêóäà).

Áóêâà Ѳ (ôèòà)

Ïèøåòñÿ â ñëîâàõ ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ òàì, ãäå ó ãðåêîâ Θ, ó íàñ Ô, à ó àíãëè÷àí Th: Ìàòѳåé (Matthew), Àѳèíû (Athens), ëîãàðèѳìú (logarithm).

Íà ìåñòå áóêâû Ò ôèòà íå óïîòðåáëÿåòñÿ, íî ÷åðåäîâàíèå Ô/Ò èç-çà ðàçíûõ ïóòåé çàèìñòâîâàíèÿ âåðíûé ïðèçíàê ôèòû: Ïèѳîíú ïèòîíú, Ѳåîäîðú Òåîäîðú, îðѳîãðàô³ÿ îðòîãîíàëüíûé, êàѳîëè÷åñê³é êàòîëè÷åñê³é.

Áóêâà Ѵ (èæèöà)

Èçíà÷àëüíî óïîòðåáëÿëàñü äîâîëüíî øèðîêî, íî ê êîíöó XIX âåêà îñòàëàñü â íåñêîëüêèõ öåðêîâíûõ ñëîâàõ ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: ìѵðî, ïîëѵåëåé, ñѵìâîëú, ñѵíîäú, ѵïàêîè (îäíà èç öåðêîâíûõ ïåñåí, óäàðåíèå íà ïîñëåäíèé ñëîã), ѵïîä³àêîíú, ѵïîñòàñü. ×òî óäèâèòåëüíî, ñàìî ñëîâî èæèöà ïèøåòñÿ ÷åðåç è.

Áóêâà Ѣ (ÿòü)

È âîò ìû äîáðàëèñü äî ñàìîãî óæàñà äîðåâîëþöèîííîé îðôîãðàôèè: êàê êòî-òî âûðàçèëñÿ, ÿòü íàäî îñòàâèòü, ÷òîáû îòëè÷àòü îáðàçîâàííîãî îò íåîáðàçîâàííîãî. Íàïîìèíàþ, ñëîâî «ÿòü» ìóæñêîãî ðîäà: ÿòÿ, ÿòåì.

ßòü â êîðíÿõ. Äëÿ ýòîãî áûë öåëûé ñïèñîê êîðíåé, ñìîòðèòå íà Âèêèïåäèè. À ÿ íàïîìíþ ïåðâûé êóïëåò ìíåìîíè÷åñêîãî ñòèøêà:

Áѣëûé, áëѣäíûé, áѣäíûé áѣñú

Óáѣæàëú ãîëîäíûé âú ëѣñú.

Ëѣøèìú ïî ëѣñó îíú áѣãàëú,

Ðѣäüêîé ñú õðѣíîìú ïîîáѣäàëú

È çà ãîðüê³é òîòú îáѣäú

Äàëú îáѣòú íàäѣëàòü áѣäú.

Åñòü íåñêîëüêî êðàéíå íåíàä¸æíûõ ïðàâèë, ïîçâîëÿþùèõ óâèäåòü ÿòü:

Åñëè â óêðàèíñêîì íà ýòîì ìåñòå ³, à â áåëîðóññêîì ÿ òî ѣ (ãíåçäî ãí³çäî ãíÿçäî çíà÷èò, ãíѣçäî). Íî êë³ù êëåùú, ï³÷ ïå÷ü.

Åñëè ÷åðåäîâàíèå ñ ¸ òî å (âåñëî â¸ñëà). Íî ãíѣçäî, çâѣçäà, ñѣäëî, èçäѣâêà, çѣâàòü è åù¸ êó÷à êîðíåé ïîðåæå.

Åñëè áåãëîå å (òîò ñàìûé ü→å) òî å (ïåíü ïíÿ, ëåâú ëüâà).

çàèìñòâîâàííûõ êîðíÿõ å. Èñêëþ÷åíèÿ äàâíî ïîçàèìñòâîâàííûå è îáðóñåâøèå Äíѣïðú, Äíѣñòðú, Íѣìàíú, àïðѣëü, Àâäѣé, Àëåêñѣé, Åëèñѣé, Åðåìѣé, Ìàòâѣé, Ñåðãѣé, à òàêæå Âѣíà, ÷òîáû ñûìèòèðîâàòü ïðîèçíîøåíèå Wien.

ßòü â ïðèñòàâêàõ. ßòü ïèøåòñÿ â ïðèñòàâêå âíѣ- (âíѣïëàíîâûé) è íѣ– â çíà÷åíèè «íåîïðåäåë¸ííîñòü». Íàïðèìåð, íåêîãäà (íåò âðåìåíè), íî íѣêîãäà (êîãäà-òî).

ßòü â ñóôôèêñàõ è îêîí÷àíèÿõ. Ïðàâèëà äîâîëüíî ñëîæíû.

äàòåëüíîì è ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ: ê øêîëѣ, â øêîëѣ, ïîѣõàëú íà ìîðå, ïëàâàòü â ìîðѣ. À òàêæå â íàðå÷èÿõ, îáðàçîâàííûõ îò ýòèõ ïàäåæåé (âäàëåêѣ).

ñóôôèêñàõ ñðàâíèòåëüíîé è ïðåâîñõîäíîé ñòåïåíè -ѣå, ѣéøèé (ñèëüíѣå, ñèëüíѣéøèé), à òàêæå â èõ ðåäóöèðîâàííûõ ôîðìàõ áîëѣ, ìåíѣ.  äðóãèõ ñóôôèêñàõ ýòèõ ôîðì ÿòÿ íåò: áîëüøå, ìåíüøå, ãëóáæå.

ñëîâàõ ìíѣ, òåáѣ, ñåáѣ, êѣìú, ÷ѣìú, òѣìú, âñѣìú, òѣ, âñѣ. À âîò åñëè âèäèøü âñå ÷èòàåøü «âñ¸».

ñëîâàõ äâѣ, îáѣ è ïðîèçâîäíûõ îò íèõ (äâѣñòè, îáѣèìè).

ñëîâàõ ãäѣ, âíѣ, çäѣñü, íûíѣ, ïîñëѣ, êðîìѣ, ðàçâѣ, âåçäѣ, âîçëѣ, ïîäëѣ, äîêîëѣ, îòêîëѣ, äîñåëѣ, îòñåëѣ, èíäѣ, çѣëî (î÷åíü) è ïðîèçâîäíûõ îò íèõ (íûíѣøíèé).

îêîí÷àíèè -ѣòü (êðîìå óìåðåòü, òåðåòü, ïåðåòü), à òàêæå â ïðîèçâîäíûõ ñëîâàõ: èìѣòü, èìѣåøü, èìѣí³å. Åñëè â ðîäñòâåííûõ ñëîâàõ íåò -ѣòü, ïèøåì -åíèå: ïîòåìíѣòü ïîòåìíѣí³å, çàòåìíèòü çàòåìíåí³å. Ýòèìîëîãè÷åñêèå èñêëþ÷åíèÿ: ñâѣäѣí³ÿ, ìíѣí³å, ïðåí³ÿ.

ñóôôèêñàëüíûõ (èëè èñòîðè÷åñêè ñóôôèêñàëüíûõ) ñëîâàõ èíäѣåöú, çìѣé, êîïѣéêà è ïðîèçâîäíûõ (èíäѣéêà, çìѣèòüñÿ).

Òàêæå ïèñàëè îíѣ, îäíѣ äëÿ æåíñêîãî ðîäà: «Òîëüêî âåðñòû ïîëîñàòû / Ïîïàäàþòñÿ îäíѣ». À òàêæå îäíѣõú, îäíѣìè Äëÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ, êîòîðûå áûâàþò òîëüêî âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå, ïðàâèëî òàêîå: åñëè -îâ/-åâ, òî ìóæñêîé ðîä è, ñîîòâåòñòâåííî, îíè/îäíè. Íàïðèìåð, îäíè øòàíû (øòàíîâ), íî îäíѣ áðþêè (áðþê).

Ïðî÷³ÿ ïðàâèëà

Åñëè â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå -ûé/-³é, ïèøåì -àãî/-ÿãî: êðàñèâûé êðàñèâàãî, ñèí³é ñèíÿãî, ñàìûé ñàìàãî.  äðóãèõ ñëîâàõ îñòà¸òñÿ -îãî: çåìëÿíîé çåìëÿíîãî, ñàìú ñàìîãó.

Ïðèñòàâêè áåç-, ÷åðåç- íå îãëóøàþòñÿ; èç-, âîç-, ðàç-, ðîç-, íèç- íå îãëóøàþòñÿ òîëüêî ïåðåä -ñ: ðàçñêàçú, ÷åðåçïîëîñèöà, áåçïîëåçíûé, íî ðàñïèñàòü. Èç-çà ýòîãî äàæå ïîíûíå êîå-êòî íàçûâàåò ðåôîðìó 1918 ãîäà «áåñîâñêîé».

æåíñêîì è ñðåäíåì ðîäå -ûå/-³å ïðåâðàùàþòñÿ â -ûÿ/-³ÿ: îïàñíûå ïóòè, íî áåçîïàñíûÿ ñïè÷êè. Ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ ðîäà ñëîâ òîëüêî ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà òå æå: îñòðûÿ íîæíèöû (íîæíèö).

òâîðèòåëüíîì ïàäåæå 3-ãî ñêëîíåíèÿ âñòðå÷àëîñü âïåðåìåøêó êàê òðîñòüþ, òàê è òðîñò³þ.

Ñëîâà ñðåäíåãî ðîäà íà -üå â ïðåäëîæíîì ïàäåæå ìîãëè èìåòü îêîí÷àíèå -üè: â ïëàòüè.

Îíà â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå è ïðèòÿæàòåëüíûé ôîðìå åÿ: Îíú âçÿëú åÿ (÷üþ?) êíèãó è îòäàëú åå (â.ï.), íàâñåãäà åÿ (ð.ï.) ëèøèâøèñü.

Íó è íàêîíåöú

Ñëîâî áûòü ê êîíöó XIX âåêà ïîòåðÿëî ñëîæíîå ñïðÿæåíèå, íî åñëè õîòèòå ïîèçâðàùàòüñÿ ÿ åñìü, òû åñü, îíú/îíà åñòü, ìû åñìû, âû åñòå, îíè/îíѣ ñóòü. Ïîòîìó ôðàçà «Ñíàðê ñóòü Áóäæóì» â êîðíå íåâåðíà, Ñíàðê åñòü.

(Äà, ÿ õîòåë íàïèñàòü è çàãîëîâîê â äîðåâîëþö³îííîé îðѳîãðàô³è, íî Ïèêàáó óïîðíî óäàëÿë îòòóäà ôèòó.)

Самой дорогой буквой русского алфавита является современный твердый знак (ъ), вернее он был самой дорогой буквой до 1918 года.

В русском дореволюционном алфавите букв было больше, чем в современном. Выглядел он вот так:

https://twitter.com/pedagog57vmv/status/660527666865512448

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, современная буква твердый знак (Ъ) была в нем буквой «Ер» (иногда пишут с твердым знаком “Еръ” ). До XI века «Ер» в русской разговорной речи была редуцированным гласным звуком (иногда их называют полугласные звуки). Она стояла в конце слов после твердых согласных и не только писалась в текстах, НО И ПРОИЗНОСИЛАСЬ, РЕАЛЬНО ЗВУЧАЛА В ЖИВОЙ РЕЧИ (как и все полугласные, произносилась она менее четко, чем остальные звуки). Например, слово “лоб” писалось “лобъ”, а произносилось примерно, как «лобо».

Но любой живой язык развивается, меняется со временем. После XI века происходят изменения в русской разговорной речи, редуцированные гласные перестают произносить, они выпадают из употребления. Вместо «лобо» начинают говорить «лоб». Но в письменной речи букву «Ер» продолжают по инерции писать в конце слов после твердых согласных, хотя она уже не несет никакого смысла: сынъ, коммерсантъ, домъ. И так продолжается аж до начала ХХ века.

«Ну и что? – скажете вы. – Зато красиво.»

Так-то оно так, НО… Вот захотим мы напечатать фразу: «Ай да Пушкинъ, ай да сукинъ сынъ!» И что же получается? В этой фразе три «немые», не имеющие смысла буквы. Толку от них никакого, а места на бумаге надо больше, типографской краски надо больше, наборщику работы больше (принтеров-то тогда не было, для того чтобы напечатать страницу текста, нужно набрать матрицу из свинцовых букв). Это ведь довольно крупные дополнительные расходы на печать, если посчитать в масштабах государства!

Было подсчитано, что на бумаге «Ер» занимала от 4% до 8% объема текста и, соответственно, от 4% до 8% времени при печати. Российской казне до революции использование этой буквы в печатных изданиях стоило более 40 000 рублей в год (эта сумма примерная; как ее можно получить, смотрите ниже). А ведь были ещё и частные типографии.

Это при том, что батон белого сдобного хлеба весом в 300 граммов стоил 7 копеек, молоко свежее (1 литр) – 14 копеек, пальто длинное – 15 рублей, рояль известной марки — 200 рублей.

В 1917-1918 годах в России была проведена орфографическая реформа. В соответствии с ней из алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться соответственно – Е, Ф, И. А также исключался твёрдый знак (Ъ – Ер) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант). То есть «Ер» была преобразована в хорошо нам знакомый твердый разделительный знак, который применяется для разделения звуков, только когда это нужно.

Вносились и другие изменения в орфографию.

Главной целью реформы было упрощение правописания. Форму приводили в соответствие с содержанием, то есть из письменной речи исключали буквы, которые в устной речи не произносили. Поскольку тексты в результате исключения «лишних» букв стали короче (по оценкам Л. В. Успенского, текст в новой орфографии становится примерно на 1/30 короче – это примерно 3,3%, то есть близко к вышеприведенным цифрам по нижней границе), соответственно, стала дешевле и их печать. Бюджетные расходы на государственную типографию за 1916 год (принятый тогдашней государственной думой бюджет есть в интернете) составили 1 263 939 рублей. Соответственно 3,3% от этой суммы – это примерно 41 709 рублей. Так мы и получаем сумму расходов более 40 000 рублей в год из бюджета дореволюционной России на печать «лишних» букв.

Таким образом, орфографическая реформа дала значительный экономический эффект, хотя ее организаторы думали прежде всего об упрощении правописания.

Не надо думать, что только в русском языке возникали подобные проблемы. Любой разговорный язык эволюционирует, и в нем со временем могут появиться «лишние» буквы. Вот, например, современный английский. Слово «свет» по – английски звучит как «лайт», а пишется «light», если читать буквально, получается что-то вроде «лигхт». И тому, кто учит английский язык, нужно отдельно запоминать, как слово произносится, и отдельно, как оно пишется. Откуда же такие неудобства? Да просто разговорный английский со временем менялся, а английский алфавит и правила правописания нет. Не провели англичане орфографической реформы. Что тут поделаешь?

Вот такая история.

Современный русский алфавит принято называть кириллицей, хотя он разительно отличается от азбуки, созданной Кириллом и Мефодием. И даже если отбросить рассуждения о том, что в действительности братья-миссионеры подарили славянам не кириллицу, а глаголицу, отличий от первоначального варианта алфавита окажется очень много.

Так какие же буквы не прошли проверку временем и почему? Рассмотрим их по порядку – от зело до ижицы.

Зело

Первоначально восьмая буква старославянского алфавита писалась как латинская “s” , а читалась как сочетание “дз”. Но в дальнейшем её звучание изменилось, и уже к XVII полностью совпало с привычной нам “з”, носившей название “земля”. А зачем нужны две буквы, которые читаются совершенно одинаково? Академия наук решила, что незачем, и в 1735 году убрала зело из русского алфавита.

Ижеи

Одиннадцатая буква русского алфавита исчезла из него не так давно – во время реформы 1918 года. А в родственных – украинском и белорусском – языках она живёт и здравствует. Это та самая “i”, точки над которой необходимо расставить. Кстати, иногда ижеи стояла на месте современного “и краткого”.

Гервь

Эта редкая старославянская буква использовалась исключительно в заимствованных словах и обозначала мягкий звук [г’]. В русский язык гервь так и не перекочевал. Кстати, о сложных взаимоотношениях славян с мягкими к, г, х я непременно напишу.

Омега

Буква, заимствованная напрямую из греческого алфавита, имела несколько вариантов начертания и обозначала сочетание звуков “от” (а заодно так и называлась). В древнерусском омега использовалась нечасто, в гражданский алфавит так и не вошла.

Ять

Когда-то любимая современными рекламщиками буква “ѣ”обозначала долгий звук, похожий на “э” переднего ряда. Затем ять превратился в нечто вроде дифтонга “ие”, но на этом не остановился, и со временем его различия с привычным нам “е” стёрлись. Но ять упрямо оставался в алфавите вплоть до реформы 1918 года и мучил школьников, которым приходилось заучивать длинный список слов с “ѣ”.

Юс большой и юс малый

Юсы – носовые гласные, а по совместительству – мои личные фавориты. Не знаю, чем объяснить свою любовь к этим необычным буквам: то ли их чудесным написанием (Ѫ, Ѧ), то ли необычным произношением. Юс большой звучал, как носовой “о”, юс малый – как носовой “э”. Со временем необычное звучание исчезло, и “Ѫ” стал читаться как “у”, а его младший собрат – как “я”. В результате юсы постигла судьба многих ненужных букв – в гражданский алфавит они не вошли.

Кси и пси

Буквы “Ѯ” и “Ѱ” изначально не выглядели жизнеспособными, ведь их использовали лишь на месте греческих кси и пси в заимствованных словах. Неудивительно, что Пётр I, а затем и Академия наук исключили их из русского алфавита.

Фита

Фита – сестра-близнец более удачливого ферта, известного нам как буква “ф”. Долгое время ферт и фита были взаимозаменяемы, и выбор буквы зависел от моды и личных предпочтений писаря. В дальнейшем фиту стали использовать лишь на месте греческой теты, и это стало началом конца. После революции фита покинула русский алфавит.

Ижица

Ижица – буква трудной судьбы, которая читалась как “у”, “оу”, а также “и” в словах греческого произношения, а писалась в разное время по-разному. Избавиться от неё пытался и Пётр I, и Академия наук, но окончательно её отменили лишь после революции. Впрочем, к этому моменту несчастная “ѵ” уже давно не использовалась, поэтому отмена оказалась чисто формальной.

Отмечу, что я не стала уделять отдельное внимание йотированным формам некоторых вышеперечисленных букв. Но о месте йота в истории языка и алфавите мы ещё обязательно поговорим.

Привычный набор букв русской азбуки на самом деле не что иное, как «послание к славянам».

У каждой из букв кириллицы есть свое название, и если прочесть эти названия в порядке алфавита, получится:

«Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо — укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти».

Один из вариантов перевода этого текста таков:

«Я знаю буквы: письмо — это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям — постигайте мироздание! Несите слово убеждённо: знание — дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь!»

Подробнее…

Славянская азбука – уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. Она отличается от других алфавитов не только совершенным воплощением принципа однозначности графического отображения:

один звук – одна буква.

В этой азбуке, и только в ней, есть содержание. И в том вы сейчас убедитесь сами.

Для начала вспомним фразу:

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».

Она известна каждому с детства и позволяет легко запомнить последовательность цветов радуги. Это так называемый акрофонический способ запоминания. Каждое слово фразы начинается с той же буквы, что и название цвета: каждый – красный, охотник – оранжевый…

До реформы языка 1918 года каждая буква азбуки так же имела своё название. Каждая буква стояла на своём месте.

Русская азбука – это не только набор букв, соответствующих звукам, это ещё и целое послание к славянам.

Давайте же прочитаем послание наших предков нам, ныне живущим.

Рассмотрим три первые буквы азбуки – Аз, Буки, Веди.

Азъ – я.

Буки – буквы, письмена.

Веди – познал, совершенное прошедшее время от «ведети» — знать, ведать.

Объединяя акрофонические названия первых трёх букв азбуки, получаем следующую фразу: Азъ буки веде – Я знаю буквы.

Обратите внимание: Азъ – Я – первая буква в азбуке (а не последняя, как в современном алфавите). Потому что именно с меня и начинается мой Мир, моя Вселенная.

Азъ – это основа, начало. Основа всему – знание Бога и предков своих. То есть своих родителей, своих корней.

Глаголь Добро – говори, делай добро. Помните, как у Пушкина: «Глаголом жечь сердца людей». Глагол – это и слово, и дело одновременно. Глаголь – говори. Глаголю – говорю. Говорю – значит делаю. А что нужно делать? Добро.

Добро Есть Живите – делать добро – значит жить в труде, а не прозябать.

Зело – усердно, со рвением.

Земля – планета Земля, её обитатели, земляне. Живите Зело Земля. Живите зело землёю и на земле. Ибо она кормилица-матушка наша. Земля даёт жизнь.

И Како Люди Мыслите – Наш Он Покой. То есть как вы, люди, думаете – таков ваш мир. Вот вам закон отражения. Что посеешь, то и пожнёшь.

Рцы Слово Твёрдо. Говори слово твёрдо. Слово твоё должно быть твёрдым. Сказал – сделал.

Оук Ферт Херъ. Укъ – основа знания. Сравните: наука, учить, навык, обычай.

Фертъ – оплодотворяет.

Херъ – божественный, данный свыше. Сравните: немецкое Herr- господин, Бог, греческое – иеро – божественный. Английское – hero – герой, а также русское имя бога – Хорс. Знание – плод Бога, дар Божий.

Цы – точи, проникай, вникай, дерзай. Цы – энергия жизненно важная, высшая структура. Отсюда значение слова «отцы» — от «Цы» идущие – от Бога идущие.

Червь – тот, кто точит, проникает.

Шта – что в значении «чтобы».

Ъ, Ь (еръ, ерь) – варианты одной буквы, она означала неопределённый краткий гласный, близкий к «э».

Слово «ъръ» означало сущее, вечное, сокровенное. Пространство-время, недоступное человеческому разуму, светоч.

Солнце. «Ъръ», по всей вероятности, одно из наиболее древних слов современной цивилизации. Сравните египетское Ра – Солнце, Бог.

Само слово время содержит тот же корень, поскольку начальное «в» развилось именно из придыхания, с которым надо произносить «ъ» в начале слова. Многие исконно русские слова содержат тот же корень, например: утро – от Солнца (корень «ут» — оттуда, там), вечер – векъ Ръ – век Ра, истекающее время Солнца.

В смысле «пространство, Вселенная» от того же корня происходит русское «рама».

Слово «рай» означает: множество Солнц, т.е. обиталище бога Ра. Самоназвание цыган «ром, рома» — свободный, свободная, Бог – во мне, я – Вселенная. Отсюда же индийский Рама. В смысле «свет, светило, источник света»: клич «Ура!» означает «К Солнцу!». Яркий означает подобный солнечному свету, радуга и т.д.

Юсъ малый – свет, старорусское яс. В современном русском языке корень «яс» сохранился, например, в слове «ясный».

Ять (яти) – постичь, иметь. Сравните: изъять, взять и т.д.

Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! Что означает: дерзай, точи, червь, чтобы Сущего свет постичь!

Совокупность приведённых выше фраз и составляет азбучное послание:

Азъ буки веде.

Глаголь добро есте.

Живите зело, земля,

И, иже како люди.

Мыслете наш он покой.

Рцы слово твёрдо.

Укъ фертъ херъ.

Цы, черве, шта ъра юсъ яти!

В современном переводе это звучит так

Я знаю буквы.

Письмо – это достояние.

Трудитесь, усердно, земляне!

Как подобает разумным людям.

Постигайте мироздание.

Несите слово убеждённо!

Знание – дар Божий.

Дерзайте, вникайте…

Чтобы Сущего свет постичь!

В последнее время группа российский учёных (Г.С.Гриневич, Л.И.Сотникова, А.Д.Плешанов и другие) доказали, что в нашей Азбуке в зашифрованном виде содержатся знания о законах мироздания.

Что такое буква?

Буква – это единица, это атом смысла. Буквы имеют определённую форму, графику. За каждой буквой стоит своя цифра, своё число. Ещё Пифагор утверждал, что у буквы и у цифры одинаковые вибрации.

С открытием торсионных полей стала известна ещё одна составляющая буквы. Так как каждая буква имеет свою форму, а форма создаёт торсионное поле, то буква содержит в себе определённую информацию поля Сознания.

То есть, урезая Азбуку, мы отключаемся от той или иной области общего информационного поля Вселенной, от общего поля Сознания. А это ведёт к деградации человека.

Каждая буква русской Азбуки является символом чего-либо.

Например, буква «Ж» — это символ жизни. Она означает соединение мужского и женского начал. И название она имела соответствующее – «Живёте».

То есть за каждой буквой у наших предков были определённые образы. А чрез образы они творили. Ведь мы уже знаем, что для того, чтобы создать что-либо, необходимо сформировать образ.

А какова нынешняя Азбука? Какие образы за буквами теперь?

А – арбуз.

Б — барабан.

В – ворона.

И так далее. Азбука перестала быть живой, а язык стал без образов, т.е. безобразным…

Текст и фото взято с сайта МЕДИА СОЛЬ.