Какие зубы модные в японии

В каждой стране существуют свои идеалы красоты, которые могут значительно варьироваться от страны к стране. Это еще раз показывает, что не все в мире нас найдут привлекательными. Но для кого-то, безусловно, мы – идеал красоты.

Где-то ценят пышные формы, а где-то предпочитают обычных стройных девушек, одним подавай естественность, другим обязательно нужен макияж, в общем критерии отбора везде разные и порой очень строгие.

Мы приглашаем вас узнать, что считается красивым и привлекательным в разных странах.

Япония: кривые зубы

В западных странах улыбка с идеально ровными зубами считается эталоном красоты и иначе просто не может быть. Но Япония является исключением из правил: там в моде yaeba, то есть кривые зубы. Считается, что из-за контраста лицо становится невероятно нежным.

В Японии из-за этой тенденции, как девушки, так парни делают особые манипуляции по искривлению зубов в кабинетах стоматологии.

Южная Корея: лицо сердечком

В Южной Корее очень популярными являются пластические операции. По всему городу есть реклама, которая предлагает улучшить внешний вид с помощью скальпеля.

Одним из основных признаков красоты в этой стране является лицо-сердечко. Поэтому корейцы проходят сложные операции: сначала кости подбородка делят на три части, средняя удаляется, две других соединяются, создавая заостренный кончик. Затем формируется линия нового подбородка.

После операции не разрешается есть твердую пищу в течение длительного времени, и новое лицо может реагировать очень болезненно на климат.

Мавритания: избыточный вес

Мавританские женщины не имеют ни малейшего шанса привлечь внимание мужчины, если на животе нет складок жира.

Девочек, чтобы они могли достигнуть размера, необходимого для определенного возраста, родители посылают на особые “фермы”, повышающие их вес. Они там могут потреблять до 16 тысяч ккал в день (когда девочки должны потреблять 1500 ккал). Из-за этой традиции многие девушки страдают от проблем с желудком.

Иран: бинты хирургические на лице

Иран является истинной столицей ринопластики. Несмотря на высокую стоимость процедуры, мужчины и женщины готовы на все, чтобы иметь идеально ровный носик: для них это не только признак красоты, но и определенного статуса в обществе.

Но самым странным является не это. Если вы не сделали ринопластику, вы можете ходить с хирургической повязкой по улице, так, что каждый подумает, что именно это вы и сделали.

Китай, Таиланд: белый оттенок кожи

В странах Азии белую кожу считают стандартом красоты. Поэтому особой популярностью пользуются отбеливающие кремы и косметические манипуляции. И опять же, светлый оттенок кожи относят к признакам богатства, им обладают люди с высоким социальным статусом.

Если вы идете в магазин, чтобы купить какой-то продукт для ухода за лицом, вряд ли вы найдете что-то без эффекта отбеливания. Это также относится и к кремам для мужчин. На пляжах многие китайцы не ходят без защитных масок от солнца.

Китайцы и тайцы совершенно удивляются, когда обнаруживают, что европейские женщины платят за то, чтобы иметь загорелую кожу.

Народ Фулани: высокий лоб

Высокий лоб – это главное украшение женщин из племени Фулани, которое расположено в Африке. Поэтому девушки иногда удаляют часть волос на голове, чтобы создать иллюзию такого лба.

Нечто подобное существовало и в средневековой Европе, когда женщины сбривали половину волос выше уровня лба.

Бирма: длинная шея

В одном из регионов Бирмы Восточной Европы есть странная мода. Бирма называется “страной женщин с шеей как у жирафа”. В племени падаунг, которое живет здесь, женщины носят медные кольца на шее. Считается, что чем длиннее шея, тем лучше.

Согласно легенде, эти кольца защищают женщин от тигров, но на самом деле этот обычай помогает сохранить племенную самобытность.

Таджикистан: сросшиеся брови

В некоторых регионах Таджикистана большой популярностью пользуются сросшиеся брови у женщин. Если природа не наделила девушку такими густыми бровями, между ними можно нарисовать черную полосу.

Местные жители уверены, что такие брови являются признаком своей оригинальности, благоприятного предназначения.

Некоторые из этих традиций красоты довольно забавны, а другие считаются большим варварством, но что произойдет, если мы проанализируем традиции, которые есть у нас? Прокол ушей для ношения серег, неудобные высокие каблуки, благодаря которым ноги кажутся длиннее. И это далеко не все странные вещи, которые считают красивыми.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

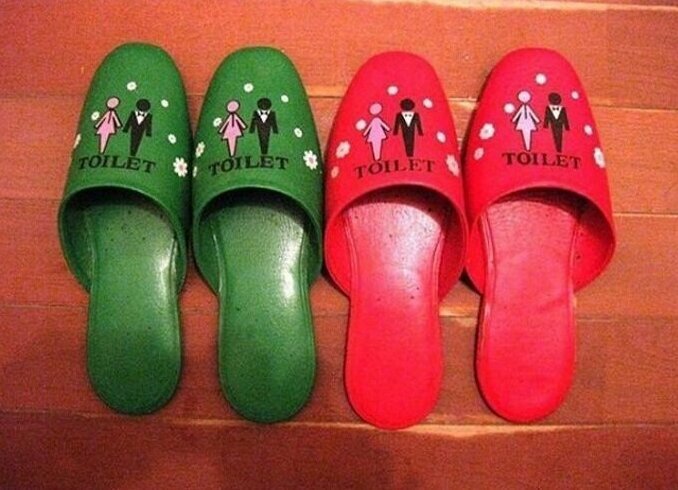

Туалетные тапочки

Японцы очень чистоплотны. Личная гигиена — краеугольный камень здоровья нации. В быту и на службе существует масса мелочей для совершенствования чистоты. Например, туалетные тапочки, которые есть в каждом доме. Их обувают перед посещением отхожего места и снимают после завершения процесса. Крайне нежелательно заходить в туалетной обуви в жилые комнаты.

Мороженое с невероятными вкусами

Японский десерт шокирует разнообразием наполнителей. Кроме привычных ванильных, шоколадных и фруктово-ягодных вкусов здесь можно насладиться мороженым с осьминогом, кониной, древесным углем или кактусом. Как говорится, о вкусах не спорят.

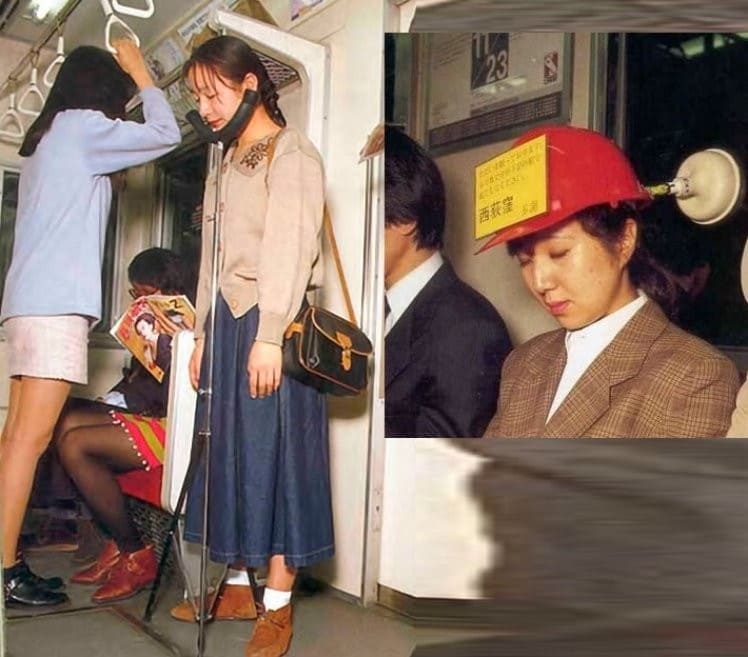

«Подставка» для подбородка

Каждый японец готов в любое время умыкнуть для сна несколько минут. Люди здесь чрезвычайно неприхотливые. Они умеют спать даже стоя и изобрели для этого специальную «подставку» для подбородка. Странное устройство решает массу проблем: голова не упадет, шея не затечет и выспишься с комфортом.

Фантастические парковки

Парковочные места — проблема глобального масштаба. Чего уж говорить о Японии. Территория — небольшая, автомобилей — много. Японские парковки — вершина инженерной мысли. Многоэтажные башни возвышаются над землей и уходят на десятки метров в глубину. Европейцев, в отличии от рациональных японцев, такая конструкция наверняка испугает или приведет в замешательство.

Отоскоп для ушной серы

Япония — высокотехнологичная страна, в которой на каждом шагу встречаются необычные устройства. Далеко не вся техника функциональна. Встречается электроника, единственное назначение которой — утолить человеческое любопытство. Например, отоскоп для ушной серы. Японцы обожают изучать свое тело до мельчайших подробностей. С помощью отоскопа они могут рассмотреть комочки серы в собственных ушах.

Умные автоматы

Японские автоматы поражают воображение разнообразием ассортимента. Здесь можно купить зонт, горячий фаст-фуд, одежду и еще массу полезных и нужных вещей. К тому же автоматы доступны практически в любом уголке страны.

Торговые автоматы уже стали привычным атрибутом жилых и офисных кварталов, отдаленных деревень и автобусных остановок. Они есть даже в старых монастырях и храмах, которые находятся высоко в горах.

Детские костюмы-швабры

Точно неизвестно, кто первым увидел рациональное применение ползающих малышей. Японцы одевают на них специальные костюмы в мохнатыми вставками. Получается, что маленький ребенок, забавляясь с игрушками на полу, заодно полирует до блеска пол. Практичным европейцам приглянулась интересная тенденция и многие уже запаслись костюмами-швабрами для малышей.

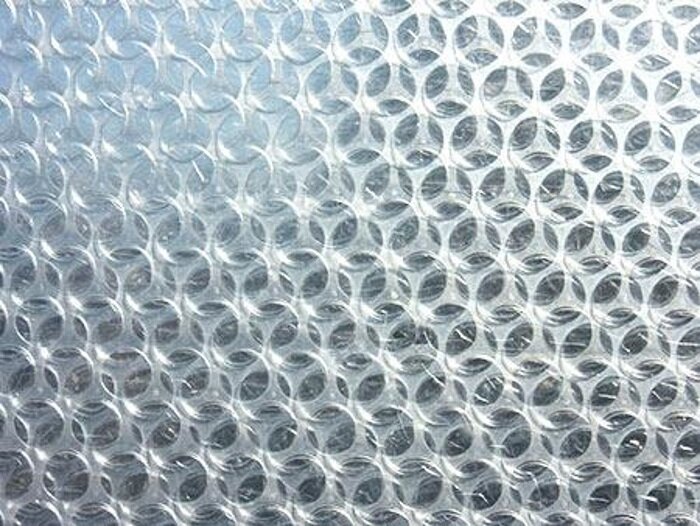

Пупырышки, которые не заканчиваются

В Японии действительно есть упаковочная пленка с «вечными» пузырьками. Материал устроен таким образом, что вместо лопнувшего пузырька тут же надувается новый.

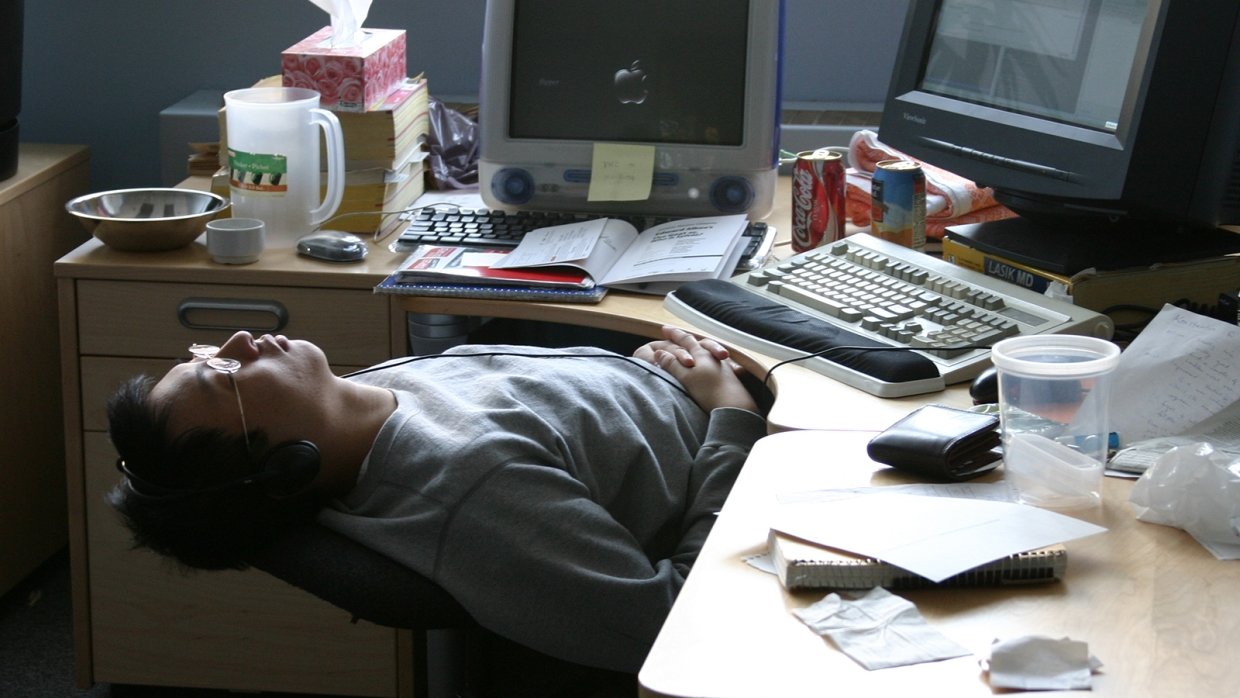

Дневной отдых на рабочем месте

Послеобеденный сон — национальная традиция, благополучно дошедшая до нашего времени. Только не думайте, что в угоду традиции владельцы компаний оборудуют спальные места для дневного сна. Большинство представителей офисного планктона засыпает на рабочем месте. Неприхотливые и рациональные японцы умеют мгновенно отключаться, чтобы восстановить энергию.

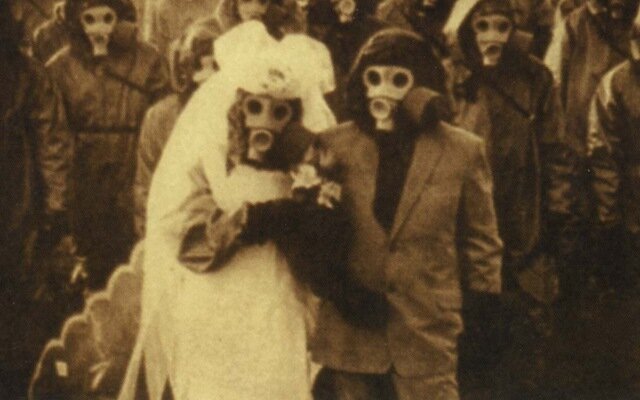

Остров противогазов

На японских островах находится несколько вулканов. Некоторые из них сильно досаждают местным жителям. Настолько, что тем приходится надевать противогазы, как на острове Хонсю. Там уже долгое время действующий вулкан отравляет воздух. Активность вулкана не равномерна. Местные власти постоянно наблюдают за состоянием воздуха. Если уровень вредных веществ становится критично высоким — срабатывает сигнализация, которая сообщает жителям, что пора надевать противогазы.

Японский майонез

По большому счету майонез в стране Восходящего солнца не отличается от знакомого всем продукта. Примечательно то, как и с чем японцы употребляют майонез. Чаще всего майонез едят с чипсами, блинчиками, мороженным. Согласитесь, довольно нестандартные пищевые привычки. Наверное потому в стране выпускают майонез нейтрального вкуса, без ярких вкусовых акцентов.

Подушки для одиноких

Японцы заботятся о душевном комфорте сотрудников. Например, такая подушка скрасит одиночество мужчины после напряженного рабочего дня. Ведь всем известно, что женщина лучше всех поможет расслабиться, избавиться от эмоционального напряжения. Конечно, креативная подушка не заменит настоящую подружку, зато ненавязчиво напомнит, что пора бы обзавестись второй половинкой.

Смотрите также: Обычные кадры из жизни в Японии, от которых у европейца полезут глаза на лоб

Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.

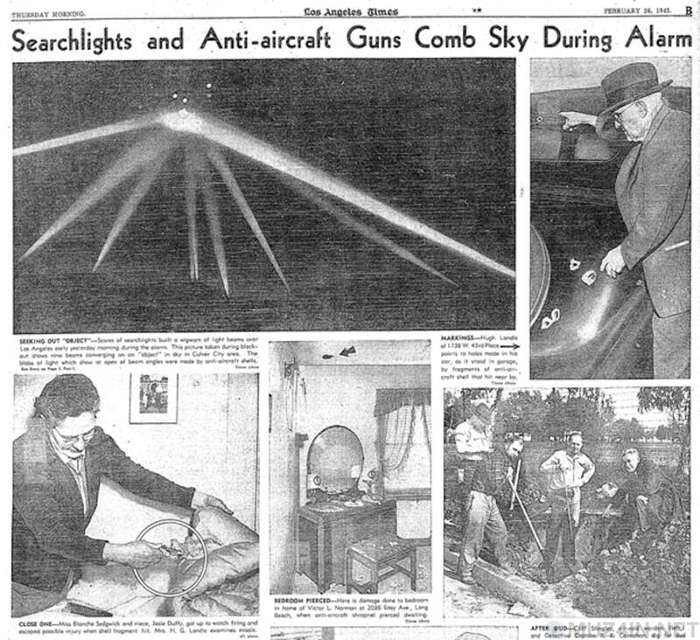

Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå íàïàäåíèÿ íà Ïåðë-Õàðáîð æèòåëè Ëîñ-Àíäæåëåñà ïðîñíóëèñü îò ãðîìêèõ ñèðåí, âçðûâîâ è ïðîæåêòîðîâ â íåáå. ×åì íà ñàìîì äåëå áûë èíöèäåíò, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå «Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ»: òåíåâûì ïðàâèòåëüñòâåííûì ïðèêðûòèåì èëè äîñàäíîé âîåííîé îøèáêîé?

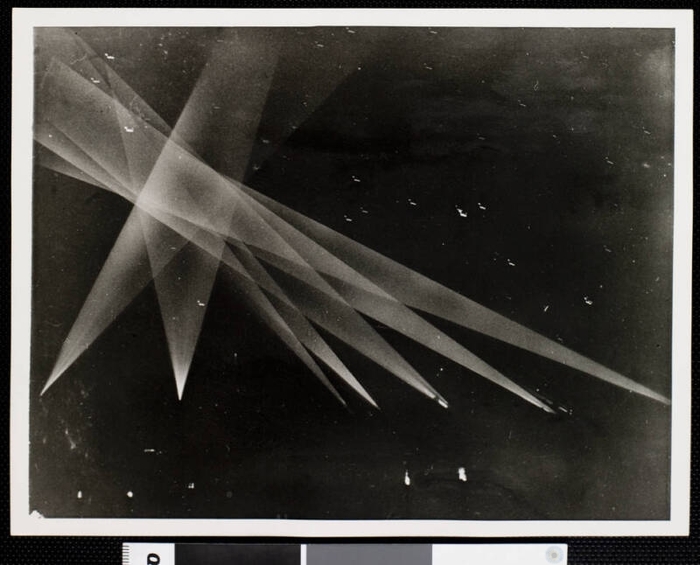

2:25 íî÷è 25 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà æèòåëè Ëîñ-Àíäæåëåñà ïðîñíóëèñü îò âîÿ ñèðåí. Ñâåòà â ãîðîäå íå áûëî. Ïðîæåêòîðû îáøàðèâàëè íåáî. Íàä ãîëîâîé âçðûâàëèñü áîìáû, çàïîëíÿÿ ãîðèçîíò äûìîì è ðàçáðàñûâàÿ îáëîìêè ïî âñåìó ãîðîäó.

Æèòåëè ãîðîäà â îäíèõ ïèæàìàõ ñòîÿëè íà êðûëüöå ñâîèõ äîìîâ, âãëÿäûâàÿñü â íåáî è ïûòàÿñü ïîíÿòü, ÷òî ïðîèñõîäèò. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå åçäèëè â òó íî÷ü ïî óëèöàì, çàñòûëè íà ìåñòå, êîãäà ïðîçâó÷àë ñèãíàë òðåâîãè, è îãëóøèòåëüíûé ð¸â áîëåå 1400 ñíàðÿäîâ ðàçäàëñÿ â áåçìîëâíîì íî÷íîì íåáå.

Ñèòóàöèÿ ïðîÿñíèëàñü â 7:21 óòðà. Âîçäóøíûé íàë¸ò îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ ïÿòåðûõ ïîãèáøèõ, ìíîãî ðàíåíûõ è äîìà, ïîâðåæä¸ííûå ïàäàþùèìè ñíàðÿäàìè. ×åãî îí íå îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ, òàê ýòî íè îäíîãî ñáèòîãî âðàæåñêîãî ñàìîë¸òà.

Ýòî ïîòîìó, ÷òî òàì ñ ñàìîãî íà÷àëà íå áûëî íèêàêèõ âðàæåñêèõ ñàìîë¸òîâ.

Íåñìîòðÿ íà ýòî, «Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ», êàê ñòàë âïîñëåäñòâèè èçâåñòåí ýòîò èíöèäåíò, ïîòðÿñëà ãîðîä è âñþ ñòðàíó.

Íåñìîòðÿ íà ïðîòèâîðå÷èâûå îáúÿñíåíèÿ íî÷íûõ ñîáûòèé êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîëîæèëè íà÷àëî ðàçëè÷íûì òåîðèÿì çàãîâîðà ïàíèêà ïî âñåìó ãîðîäó äåìîíñòðèðîâàëà, íàñêîëüêî ñèëüíî èçìåíèëñÿ ìèð äëÿ æèòåëåé çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ ïîñëå ÿïîíñêîé àòàêè íà Ïåðë-Õàðáîð, ñîâåðø¸ííîé âñåãî íåñêîëüêèìè ìåñÿöàìè ðàíåå.

Ïåðë-Õàðáîð êàëå÷èò ïñèõèêó àìåðèêàíöåâ

Íàïàäåíèå íà Ïåðë-Õàðáîð 7 äåêàáðÿ 1941 ãîäà

7 äåêàáðÿ 1941 ãîäà Òèõîîêåàíñêèé ôëîò ÑØÀ â Ïåðë-Õàðáîðå (Ãàâàéè) áûë çàñòèãíóò âðàñïëîõ âíåçàïíîé àòàêîé ÿïîíñêèõ ÂÂÑ.

Äâàäöàòü îäèí àìåðèêàíñêèé êîðàáëü áûë ïîòîïëåí èëè ïîâðåæä¸í. Ñòî âîñåìüäåñÿò âîñåìü àìåðèêàíñêèõ ñàìîë¸òîâ áûëè óíè÷òîæåíû. È 2403 àìåðèêàíöà, âêëþ÷àÿ 68 ãðàæäàíñêèõ ëèö, áûëè óáèòû ìåíåå ÷åì çà äâà ÷àñà.

Òî, ÷òî äî òîãî äíÿ êàçàëîñü äàë¸êîé èçâå÷íîé áîðüáîé çà ðóáåæîì, òåïåðü íàñòèãëî Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû. È Ëîñ-Àíäæåëåñ, áóäó÷è êðóïíûì öåíòðîì ïî ïðîèçâîäñòâó ñàìîë¸òîâ è êîðàáëåé, îïàñàëñÿ, ÷òî îí ñòàíåò ñëåäóþùåé öåëüþ ßïîíèè.

×åðåç íåñêîëüêî äíåé ÑØÀ îáúÿâèëè âîéíó ßïîíèè, Ãåðìàíèè è Èòàëèè è îôèöèàëüíî âñòóïèëè âî Âòîðóþ ìèðîâóþ.

Ïàðàíîéÿ áûëà íà ïèêå, è âñêîðå ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ íà÷àëî ñ ïîäîçðåíèåì îòíîñèòüñÿ êî âñåì ãðàæäàíàì ÿïîíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ðàáî÷èé èç Ëîñ-Àíäæåëåñà Ãîâàðä Èï íàçûâàåò ñåáÿ êèòàéöåì, ÷òîáû èçáåæàòü çàäåðæàíèÿ èëè æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ (ÿíâàðü 1942 ãîäà)

19 ôåâðàëÿ ïðåçèäåíò ÑØÀ Ôðàíêëèí Ðóçâåëüò ïîäïèñàë óêàç, êîòîðûé ïîçâîëÿë àðåñòîâûâàòü è èíòåðíèðîâàòü àìåðèêàíöåâ ÿïîíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ëîñ-Àíäæåëåñå 3000 ÿïîíñêèõ æèòåëåé ðûáàöêîé äåðåâíè íà îñòðîâå Òåðìèíàë ñòàëè ïåðâûìè, êîãî âçÿëè ïîä ñòðàæó íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå.

×åðåç íåñêîëüêî äíåé, 23 ôåâðàëÿ â íî÷ü ïåðåä «Áèòâîé çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» ÿïîíñêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà îòêðûëà îãîíü ïî íåôòÿíîìó ìåñòîðîæäåíèþ Ýëëâóä áëèç Ñàíòà-Áàðáàðû (øòàò Êàëèôîðíèÿ).

Íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä áûë óæå êàê ñóòêè çàêðûò; ìåíåå äâóõ äåñÿòêîâ âûïóùåííûõ ñíàðÿäîâ íàíåñëè ìèíèìàëüíûé óùåðá, íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ñîãëàñíî ðàññåêðå÷åííîìó âîåííîìó äîêëàäó, «íåäîñòàòîê çíàíèé èëè, áîëåå âåðîÿòíî, ïóòàíèöà èëè ïîòåðÿ íàïðàâëåíèÿ, ïðèâåëè ê íåóäà÷íîé àòàêå íà çàâîä, êîòîðàÿ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîãëà áû âûáèòü èç ñòðîÿ ïðîèçâîäñòâî… íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ».

Êàê áû òàì íè áûëî, óäàð ñòàë òðèóìôîì ïñèõîëîãè÷åñêîé âîéíû. ßïîíñêèå âîåííûå ÿñíî äàëè ïîíÿòü: Êàëèôîðíèÿ è, âîçìîæíî, âñ¸ çàïàäíîå ïîáåðåæüå íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé è ìîãóò ñòàòü ìèøåíüþ äëÿ íàïàäåíèé â ëþáîå âðåìÿ.

Íà÷àëî Áèòâû çà Ëîñ-Àíäæåëåñ

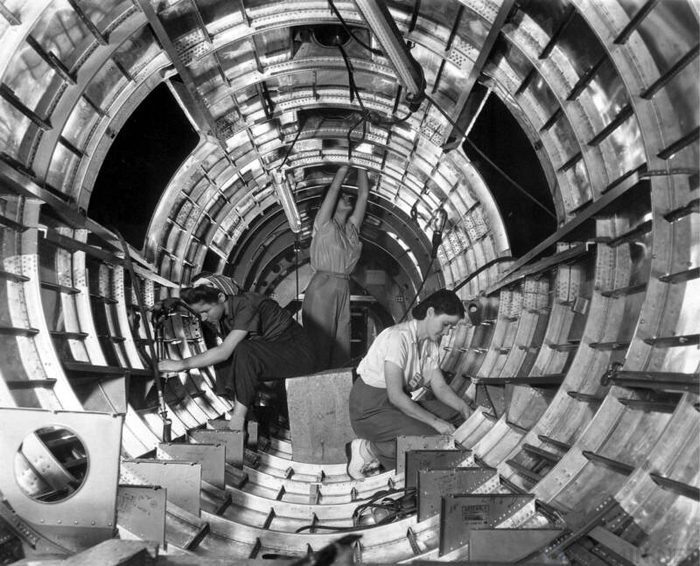

Æåíùèíû ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì áîìáàðäèðîâùèêà Boeing B-17 Flying Fortress, èçâåñòíîãî òàêæå êàê «Ëåòàþùàÿ êðåïîñòü», íà çàâîäå Douglas Aircraft Company â Ëîíã-Áè÷å (øòàò Êàëèôîðíèÿ), îêòÿáðü 1942 ãîäà.

24 ôåâðàëÿ â 7:18 âå÷åðà, âñåãî ÷åðåç 24 ÷àñà ïîñëå íàïàäåíèÿ íà Ýëëâóä, áûëà îáúÿâëåíà «æ¸ëòàÿ òðåâîãà»: ðàäàðû îáíàðóæèëè îáúåêòû áîëåå ÷åì â 100 ìèëÿõ îò ïîáåðåæüÿ, êîòîðûå áûñòðî äâèãàëèñü â ñòîðîíó Ëîñ-Àíäæåëåñà.

10:33 âå÷åðà ïðîçâó÷àëî «âñ¸ ÷èñòî», îäíàêî ñïóñòÿ ÷åòûðå ÷àñà â ãîðîäå îòêëþ÷èëè ñâåò è âêëþ÷èëè ñèðåíû. Áèòâà áûëà â ðàçãàðå.

Èññëåäóÿ ãîðîäñêèå óëèöû íà ñëåäóþùåå óòðî, ðåïîðò¸ðû Ëîñ-Àíäæåëåñà äîêóìåíòèðîâàëè óùåðá. Ïÿòü ÷åëîâåê áûëè ìåðòâû. Äâîå èç íèõ ñêîí÷àëèñü îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà âî âðåìÿ õàîñà. Òðîå äðóãèõ, âêëþ÷àÿ ïîëèöåéñêîãî, ïîãèáëè â àâòîêàòàñòðîôàõ, êîòîðûå ïðîèçîøëè, êîãäà âçðûâû íàä ãîëîâîé îòâëåêëè îáåçóìåâøèõ âîäèòåëåé.

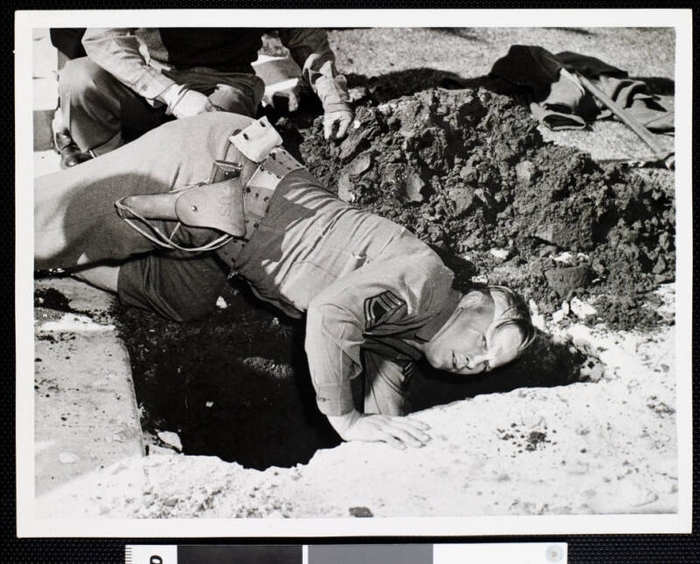

Äîêòîð Ôðýíê Ñòþàðò èçó÷àåò ïîâðåæäåíèÿ, íàíåñ¸ííûå åãî êóõíå îñêîëêàìè îò çåíèòíîãî ñíàðÿäà

Ïî ìåíüøåé ìåðå, â òð¸õ äðóãèõ ñëó÷àÿõ êðîâàòè ëþäåé áûëè ïîðàæåíû îñêîëêàìè èëè âçðûâàþùèìèñÿ ñíàðÿäàìè, íî èì óäàëîñü èçáåæàòü òðàâì, ïîòîìó ÷òî îíè âûøëè íà óëèöó, ÷òîáû ïîíàáëþäàòü çà ïðîèñõîäÿùèì. Ôåðìåð íà Âåðìîíò-Àâåíþ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ïûòàëñÿ çàãíàòü ñâî¸ ñòàäî ïîñëå òîãî, êàê îäíà èç åãî êîðîâ ïîãèáëà â ðåçóëüòàòå âçðûâà.  Èíãëâóäå áûëà óíè÷òîæåíà êëåòêà ñ êðîëèêàìè, «íî ñåðü¸çíîãî óùåðáà ïðè÷èíåíî íå áûëî».

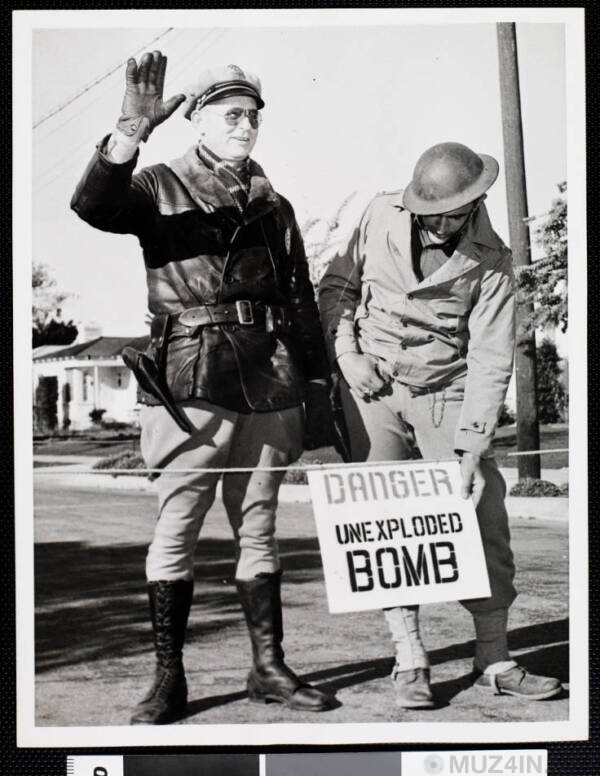

Òàêæå áûëî îáíàðóæåíî ìíîãî áîìá, êîòîðûå íå âçîðâàëèñü. Îäíà èç íèõ ïðèçåìëèëàñü íà ïîëå äëÿ ãîëüôà, äðóãàÿ íà ïîäúåçäíîé äîðîæêå æèòåëÿ Ñàíòà-Ìîíèêè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëèöèÿ è ñîëäàòû áûëè âûíóæäåíû çàáëîêèðîâàòü ðàéîí ñ ïðåäóïðåæäàþùèìè çíàêàìè «Îïàñíî, íåðàçîðâàâøèéñÿ ñíàðÿä».

ïîèñêàõ îòâåòîâ ïîñëå Áèòâû çà Ëîñ-Àíäæåëåñ

Çà îäíó íî÷ü Ëîñ-Àíäæåëåñ ïðåâðàòèëñÿ â ïîëå áîÿ. Ýòî áûëà æóòêàÿ ðåàëüíîñòü ñîâðåìåííîé âîéíû. Íî åù¸ áîëüøåå áåñïîêîéñòâî âûçûâàë òîò ôàêò, ÷òî íå áûëî íèêàêèõ ïðèçíàêîâ âíåøíåé àòàêè.

Íåñêîëüêî àìåðèêàíöåâ ÿïîíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ áûëè àðåñòîâàíû è îáâèíåíû â òîì, ÷òî îíè ÿêîáû ïîñûëàëè ñèãíàëû àòàêóþùåìó ïðîòèâíèêó. Íî çà íåñêîëüêî ÷àñîâ íå áûë ñáèò íè îäèí ÿïîíñêèé ñàìîë¸ò.

ñêîðîì âðåìåíè ñòàëî ÿñíî, ÷òî âñå áîìáû, óïàâøèå íà Ëîñ-Àíäæåëåñ, áûëè âûïóùåíû ÂÂÑ ÑØÀ. Õîòÿ ñíàðÿäû áûëè ðàññ÷èòàíû íà äåòîíàöèþ ïðè äîñòèæåíèè îïðåäåë¸ííîé âûñîòû, ìíîãèå èç íèõ íå ñðàáîòàëè è óïàëè íà çåìëþ.

×òî âñ¸ ýòî çíà÷èëî?

Ñîãëàñíî Los Angeles Times, îäèí ñâèäåòåëü çàÿâèë: «Ìîæåò áûòü, ýòî ïðîñòî èñïûòàíèÿ».  îòâåò äðóãîé ñêàçàë: «Êàêèå èñïûòàíèÿ, ÷¸ðò âîçüìè?! Íèêòî íå ñòàíåò âûïóñêàòü ñòîëüêî ñíàðÿäîâ, åñëè òîëüêî íå íóæíî ÷òî-òî ñáèòü».

Æèòåëüíèöà Ëîñ-Àíäæåëåñà Áèëëè Õîëë ïîçèðóåò íà ôîíå èçðåøå÷¸ííîãî çàäíåãî êðûëüöà äëÿ ãàçåòíîãî ôîòîãðàôà (25 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà)

Òåì íå ìåíåå, ìíîãèå ñâèäåòåëè óòâåðæäàëè, ÷òî âèäåëè ýòî «÷òî-òî». Îïèñàíèÿ «îáúåêòà» èëè «îáúåêòîâ» áûëè ðàñïëûâ÷àòûìè. Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì, îí äâèãàëñÿ ìåäëåííåå è áûë íàèáîëåå çàìåòíûì, êîãäà íà íåãî ïàäàë ñâåò.

Îäíè æèòåëè ãîâîðèëè, ÷òî «ìèøåíü ïðîëåòåëà íàä èõ ãîëîâàìè, îêðóæ¸ííàÿ âèøí¸âî-êðàñíûìè âñïûøêàìè». Äðóãèå îïèñûâàëè îò «îäíîãî äî ñîòíè» âûñîêî ëåòÿùèõ ñàìîë¸òîâ, îñâåù¸ííûõ ïðîæåêòîðàìè è âçðûâàìè.

Âçàèìîèñêëþ÷àþùèå îáúÿñíåíèÿ âîåííûõ

Îáúÿñíåíèÿ àìåðèêàíñêèõ âîåííûõ ïîðîäèëè åù¸ áîëüøå ñïîðîâ âîêðóã Áèòâû çà Ëîñ-Àíäæåëåñ, êîòîðûå íå óòèõàþò ïî ñåé äåíü.

Ìèíèñòð âîåííî-ìîðñêèõ ÑØÀ Ôðýíê Íîêñ çàÿâèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ÷òî òðåâîãà áûëà ëîæíîé: â òó íî÷ü â íåáå íàä Ëîñ-Àíäæåëåñîì íå áûëî îáíàðóæåíî âðàæåñêèõ ñàìîë¸òîâ.

Îí îáâèíèë â ïðîèçîøåäøåì «ðàñøàòàííûå íåðâû». Òåì íå ìåíåå, Çàïàäíîå îáîðîíèòåëüíîå êîìàíäîâàíèå óòâåðæäàëî, ÷òî «ñàìîë¸ò, êîòîðûé ñïðîâîöèðîâàë îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè â Ëîñ-Àíäæåëåñå íà íåñêîëüêî ÷àñîâ íå áûë îïîçíàí». Ãîðîä è ñòðàíà áûëè îçàäà÷åíû.

26 ôåâðàëÿ ãàçåòà The Los Angeles Times îïóáëèêîâàëà íà ïåðâîé ñòðàíèöå ñòàòüþ ïîä íàçâàíèåì «Äàéòå íàì èíôîðìàöèþ, ïîæàëóéñòà»:

«Ïðàâèòåëüñòâåííûå èñòî÷íèêè äîëæíû ïðåäîñòàâèòü áîëåå êîíêðåòíóþ èíôîðìàöèþ ïî ýòîìó âîïðîñó, õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîÿñíèòü èõ ñîáñòâåííûå ïðîòèâîðå÷èâûå âåðñèè

Ïî ñëîâàì àðìåéñêèõ ÷èíîâíèêîâ, âðàæåñêèå ñàìîë¸òû ïîÿâèëèñü â íåáå íàä ãîðîäîì ñ ãîòîâíîñòüþ àòàêîâàòü. Òàêèì îáðàçîì, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îòêëþ÷èòü ýëåêòðè÷åñòâî, âêëþ÷èòü ïðîæåêòîðû, îòêðûòü îãîíü è íå ïðåêðàùàòü åãî äîñòàòî÷íî äîëãî. Îäíàêî, ïî ñëîâàì Íîêñà, íå áûëî íèêàêèõ ñàìîë¸òîâ âîîáùå, ñðàáîòàëà ëîæíàÿ òðåâîãà.

Òåì íå ìåíåå, îí ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñòè ïåðåíåñòè âîåííîå ïðîèçâîäñòâî íà Òèõîîêåàíñêîì ïîáåðåæüå âãëóáü ñòðàíû. Ðàññóæäåíèÿ ñòðàííûå, ïî ìåíüøåé ìåðå. Åñëè íå áûëî íèêàêèõ ñàìîë¸òîâ è îïàñíîñòè, çà÷åì ïåðåìåùàòü ïðåäïðèÿòèÿ àâèàñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè âãëóáü ñòðàíû?»

Ñåðæàíò Ê. Ì. Óýçåðñ âûêàïûâàåò íåðàçîðâàâøèéñÿ çåíèòíûé ñíàðÿä ïåðåä ãàðàæîì Äæîðäæà Óîòñîíà. Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè óëèöó îöåïèëè è ïîâåñèëè çíàê «Îñòîðîæíî, íåðàçîðâàâøèéñÿ ñíàðÿä».

Ïóòàíèöà ïîðîæäàåò åù¸ áîëüøå âîïðîñîâ

Ê ïóòàíèöå âîêðóã èíöèäåíòà äîáàâèëèñü ïðîòèâîðå÷èâûå êîììåíòàðèè, ñäåëàííûå äðóãèìè âîåííûìè ÷èíîâíèêàìè. 26 ôåâðàëÿ ãàçåòà Times îïóáëèêîâàëà åù¸ îäíó ñòàòüþ: «Îäèí îôèöèàëüíûé èñòî÷íèê, êîòîðûé ðåøèë îñòàòüñÿ íåíàçâàííûì, çàÿâèë, ÷òî àìåðèêàíñêèå ñàìîë¸òû áûñòðî îòðåàãèðîâàëè íà óãðîçó. Äðóãîé ñêàçàë, ÷òî ñàìîë¸òû àðìèè Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ íå ñòàëè ïîäíèìàòü â âîçäóõ èç-çà îïàñíîñòè çåíèòíîãî îãíÿ».

Ìåñòíûå ÑÌÈ è æèòåëè, ëèø¸ííûå ñíà è ïîêîÿ, ïðîäîëæàëè òðåáîâàòü îáúÿñíåíèé òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî íà ñàìîì äåëå. Ïðåçèäåíò Ðóçâåëüò òàêæå áûë íåäîâîëåí ïîëó÷åííûì îò íà÷àëüíèêà øòàáà àðìèè Äæîðäæà Ìàðøàëëà ñîîáùåíèåì î òîì, ÷òî «âîçìîæíî, â èíöèäåíò áûëî âîâëå÷åíî äî ïÿòíàäöàòè ñàìîë¸òîâ», íåêîòîðûå èç íèõ áûëè êîììåð÷åñêèìè. Îí ïîòðåáîâàë îáúÿñíåíèÿ.

Êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, êîãäà îôèöèàëüíûå îáúÿñíåíèÿ îêàçûâàþòñÿ íåäîñòàòî÷íî èñ÷åðïûâàþùèìè, íà ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò àëüòåðíàòèâíûå âåðñèè.

Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì. Çà ïðîøåäøèå äåñÿòèëåòèÿ, ñ òåõ ïîð êàê ýòà èñòîðèÿ ïîïàëà â çàãîëîâêè ãàçåò, à çàòåì èñ÷åçëà ïîä íàòèñêîì íîâîñòåé ñ ôðîíòà âîéíû, èíöèäåíò ñòàë ïîïóëÿðíîé òåìîé äëÿ òåîðåòèêîâ ÍËÎ.

Áûëà ëè Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ ñâÿçàíà ñ ïîÿâëåíèåì ÍËÎ?

öåíòðå ïîïóëÿðíûõ òåîðèé îá ÍËÎ ëåæàò ñëåäóþùèå âåðñèè. Íàä Ëîñ-Àíäæåëåñîì ïîÿâèëñÿ òàèíñòâåííûé îáúåêò, êîòîðûé, ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, íàïîìèíàë ëåòàþùóþ òàðåëêó.

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç «ñâèäåòåëåé», öèòèðóåìûõ ðàçëè÷íûìè êîíñïèðîëîãè÷åñêèìè ñàéòàìè, «îáúåêò áûë îãðîìíûì. Ïðÿìî-òàêè ãðîìàäíûì! Îí ïàðèë íàä ìîèì äîìîì Îí ïî÷òè íå äâèãàëñÿ. Îí èìåë áëåäíî-îðàíæåâûé öâåò è áûë ñàìîé êðàñèâîé âåùüþ, êîòîðóþ ìíå êîãäà-ëèáî äîâîäèëîñü âèäåòü â ñâîåé æèçíè».

êîíöå êîíöîâ, ñàìîå íåîïðîâåðæèìîå äîêàçàòåëüñòâî, íà êîòîðîå óêàçûâàþò ïðèâåðæåíöû òåîðèè îá ÍËÎ â ýòîì ñëó÷àå, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî ñîëäàòû ñòðåëÿëè â öåëü èëè öåëè äåñÿòêè, åñëè íå ñîòíè ðàç, îáúåêò, ïî-âèäèìîìó, áûë íåèñòðåáèì. Ñîãëàñíî äðóãîìó øèðîêî öèòèðóåìîìó àíîíèìíîìó «ñâèäåòåëþ», «ýòî áûëî ïîõîæå íà ñàëþòû â Äåíü íåçàâèñèìîñòè ÑØÀ, òîëüêî íàìíîãî ãðîì÷å. Âîåííûå ñòðåëÿëè ïî îáúåêòó, êàê ñóìàñøåäøèå, íî íå ìîãëè íè÷åãî ñäåëàòü».

Ðàññåêðå÷åííûå âîåííûå äîêóìåíòû

Áëàãîäàðÿ ðàññåêðå÷åííûì îò÷¸òàì, ìû òåïåðü èìååì ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå äóìàëè âîåííûå â ôåâðàëå 1942 ãîäà. Ê ñîæàëåíèþ, èíôîðìàöèÿ íå î÷åíü óòåøèòåëüíàÿ.

«Â 02:43 îôèöåð äîëîæèë î íåîïîçíàííûõ ñàìîë¸òàõ ìåæäó Ñèë-Áè÷ è Ëîíã-Áè÷.  03:06 íàä Ñàíòà-Ìîíèêîé áûë çàìå÷åí âîçäóøíûé øàð ñ êðàñíîé âñïûøêîé.  03:07 ïî ïðèêàçó äèñïåò÷åðà ïî íåìó íà÷àëàñü ñòðåëüáà. Èç ñàìîë¸òîâ áûëî âûïóùåíî â îáùåé ñëîæíîñòè 482 ñíàðÿäà áåç êàêîãî-ëèáî âèäèìîãî ðåçóëüòàòà, íå ñ÷èòàÿ Gun 3E3, êîòîðûé ñîîáùèë î ïîïàäàíèè è âîçãîðàíèè îäíîãî ñàìîë¸òà».

òîì æå äîêëàäå ãîâîðèòñÿ î ïîÿâëåíèè ñàìîë¸òîâ íàä Ëîíã-Áè÷, çàâîäîì Douglas, Âåðìîíò-ñòðèò è ïðî÷èìè ðàéîíàìè.  êàæäûé èç íèõ áûëè âûïóùåíû ñîòíè áîåïðèïàñîâ.  îáùåé ñëîæíîñòè äîêëàä ñîäåðæèò áîëåå 16 ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ, êîòîðûå îïèñûâàþò âñ¸, íà÷èíàÿ îò ìåòåîçîíäîâ è çàêàí÷èâàÿ ñàìîë¸òàìè (îò òð¸õ äî òðèäöàòè).

Ïðîæåêòîðû ïðî÷¸ñûâàþò íåáî âî âðåìÿ Áèòâû çà Ëîñ-Àíäæåëåñ (25 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà)

Êàê íàñ÷¸ò ÿïîíñêèõ ñàìîë¸òîâ?

26 ôåâðàëÿ æóðíàëèñòû Los Angeles Times íà÷àëè ðàññóæäàòü î ÿïîíñêèõ ñàìîë¸òàõ, çàïóùåííûõ ñ ïîäâîäíûõ ëîäîê, íî òðàåêòîðèÿ, êàçàëîñü, íå ñîâïàäàëà ñî ñêîðîñòÿìè è âûñîòàìè, îïèñàííûìè â îò÷¸òàõ î÷åâèäöåâ.

Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò, â îêòÿáðå 1945 ãîäà, â ñîîáùåíèè îò ãåíåðàëà àðìèè ÑØÀ Äåâèòòà ãîâîðèëîñü: «Áûëî îïðåäåë¸ííî óñòàíîâëåíî, ÷òî îòêëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà è çåíèòíûé îãîíü… áûëè âûçâàíû ïðèñóòñòâèåì îò îäíîãî äî ïÿòè íåîïîçíàííûõ ñàìîë¸òîâ. Õîòÿ âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ýòè ñàìîë¸òû áûëè çàïóùåíû ñ ÿïîíñêèõ ïîäâîäíûõ ëîäîê, áîëåå âåðîÿòíî, ÷òî îíè áûëè ãðàæäàíñêèìè èëè êîììåð÷åñêèìè ñóäàìè, óïðàâëÿåìûìè íåïðàâîìî÷íûìè ïèëîòàìè».

Òàêèõ ïèëîòîâ, åñëè îíè âîîáùå ñóùåñòâîâàëè, òàê è íå íàøëè.

Ìîæåò, ýòî áûë ÿïîíñêèé îãíåííûé âîçäóøíûé øàð?

Åù¸ îäèí óäàð ïî âåðñèè î ÿïîíñêîì ó÷àñòèè â Áèòâå çà Ëîñ-Àíäæåëåñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî èíöèäåíòà âðàæåñêèå êîðàáëè íå ñáðàñûâàëè áîìá. Õîòÿ ýòî ìîæíî áûëî áû îáúÿñíèòü ðàçâåäûâàòåëüíîé îïåðàöèåé, îòñóòñòâèå îáëîìêîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîáëåìó, ïîñêîëüêó íè îäèí èç ñàìîë¸òîâ, êàêèìè áû ïðî÷íûìè îíè íè áûëè, íå ñìîã áû ïåðåæèòü ìíîãî÷èñëåííûå àòàêè â íî÷íîì íåáå.

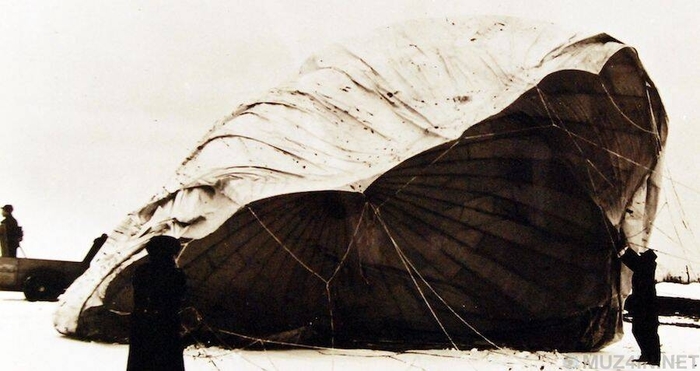

ßïîíñêèé îãíåííûé âîçäóøíûé øàð, îáíàðóæåííûé â Áèãåëîó (øòàò Êàíçàñ) 23 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà

Åù¸ îäíèì àëüòåðíàòèâíûì îáúÿñíåíèåì òîãî, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðîèçîøëî â Ëîñ-Àíäæåëåñå â 1942 ãîäó, ìîæåò áûòü ÿïîíñêèé ïðîåêò ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì «Ôó-Ãî».

Âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ßïîíèÿ çàïóñòèëà áîëåå 6000 âîçäóøíûõ øàðîâ ñ çàæèãàòåëüíûìè áîìáàìè ñ öåëüþ óñòðîèòü ëåñíûå ïîæàðû ïî âñåé òåððèòîðèè Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ, ðàçæå÷ü ïàíèêó è îñëàáèòü ìîðàëüíûé äóõ àìåðèêàíöåâ.

Îãíåííûå âîçäóøíûå øàðû èìåëè äèàìåòð äî 10 ìåòðîâ è ìîãëè óíåñòè äî 450 êã âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. Ñîãëàñíî NPR, «ïðè çàïóñêå ãðóïïàìè îíè áûëè ïîõîæè íà ìåäóçû, ïëàâàþùèå â íåáå».

Õîòÿ ýòî, ïî-âèäèìîìó, îáúÿñíÿåò íåêîòîðûå ñîîáùåíèÿ â îñîáåííîñòè ñâèäåòåëåé, êîòîðûå óòâåðæäàëè, ÷òî âèäåëè âîçäóøíûé øàð îñòà¸òñÿ ìíîãî äðóãèõ âîïðîñîâ. Ïåðâîå ñîîáùåíèå î íàéäåííîé áîìáå «Ôó-Ãî» ïîñòóïèëî â 1944 ãîäó ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå Áèòâû çà Ëîñ-Àíäæåëåñ.

Êðîìå òîãî, ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì î åäèíñòâåííîé ñìåðòè, âûçâàííîé «Ôó-Ãî» (áåðåìåííàÿ æåíùèíà è ïÿòåðî äåòåé ïîãèáëè âî âðåìÿ ïîõîäà â Îðåãîíå âåñíîé 1945 ãîäà), ðàçìåð è ðàçíîîáðàçèå âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ âñ¸ åù¸ ìîæíî áûëî èäåíòèôèöèðîâàòü ïîñëå èõ äåòîíàöèè. Òàêèì îáðàçîì, åñëè áû â äåéñòâèòåëüíîñòè ê Áèòâå çà Ëîñ-Àíäæåëåñ ïðèâåëà áîìáà «Ôó-Ãî», å¸ îñòàòêè íåïðåìåííî ñìîãëè áû îáíàðóæèòü.

Ìåòåîçîíä?

Äðóãèì àëüòåðíàòèâíûì îáúÿñíåíèåì ìîæåò áûòü òî, ÷òî àìåðèêàíñêèå ðàäàðû çàôèêñèðîâàëè ìåòåîçîíä, à íå ñàìîë¸ò èëè âðàæåñêîå îðóæèå.  òî âðåìÿ çåíèòíûå óñòàíîâêè äîëæíû áûëè âûïóñêàòü ìåòåîçîíäû êàæäûå øåñòü ÷àñîâ äëÿ ïîääåðæàíèÿ íàáëþäåíèÿ.

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îòðàæåíèÿ âñïûøåê, îñâåùàâøèõ âîçäóøíûå øàðû, áûëè ïðèíÿòû çà îãíè ñàìîë¸òîâ. Ââèäó ïîâûøåííîé òðåâîãè è áîëåå ðàííèìè ïðåäóïðåæäåíèÿìè êòî-òî îòêðûë îãîíü ïî íèì è çàïóñòèë öåïíóþ ðåàêöèþ.

Ýòî, îäíàêî, áûëî íå òî, ÷òî õîòåëà óñëûøàòü ïóáëèêà.

Îôèöåð ïîëèöèè è ñîëäàò óñòàíàâëèâàþò ïðåäóïðåæäàþùèå çíàêè ïîñëå Áèòâû çà Ëîñ-Àíäæåëåñ (25 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà)

Ñîãëàñíî ðàññåêðå÷åííîìó îò÷¸òó, âîåííûé ìèíèñòð Ãåíðè Ñòèìñîí çàÿâèë, ÷òî íàä ãîðîäîì áûëî çàôèêñèðîâàíî íåñêîëüêî ñàìîë¸òîâ ñ êîììåð÷åñêèõ áàç è ÷òî àðìèÿ îïðàâäàííî ñòðåëÿëà ïî íèì.

Ìåæäó òåì, ãàçåòà Times âûðàçèëà îáåñïîêîåííîñòü ïî ïîâîäó îãðàíè÷åííîãî ïðîñòðàíñòâà â áîìáîóáåæèùàõ è ñïðîñèëà, ïî÷åìó òàê ìíîãî ñíàðÿäîâ íå âçîðâàëîñü, êîãäà ãîðîä, ïðåäïîëîæèòåëüíî, íàõîäèëñÿ ïîä âðàæåñêîé àòàêîé.

Íî åñëè íå áûëî íèêàêèõ ñàìîë¸òîâ è ïðè÷èí ïîäíèìàòü òðåâîãó, òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñîáûòèÿ â íî÷ü ñ 24 íà 25 ôåâðàëÿ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü íå èíà÷å, êàê ðàçðóøèòåëüíîå ôèàñêî, âûçâàííîå «ðàñøàòàííûìè íåðâàìè», êàê âûðàçèëñÿ Íîêñ. Îäíàêî Times íå ìîãëà óñïîêîèòüñÿ è çàäàâàëàñü âîïðîñîì: «×üèìè íåðâàìè, ìèñòåð Íîêñ? Îáùåñòâåííîñòè èëè àðìèè?»

Íàèáîëåå âåðîÿòíîå îáúÿñíåíèå: íåëîâêàÿ âîåííàÿ îøèáêà, ïðèâåäøàÿ ê ãèáåëè ëþäåé

Íàèáîëåå ïðàâäîïîäîáíàÿ âåðñèÿ ñîáûòèé ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âîåííîñëóæàùèå îòêðûëè îãîíü ïî âîåííîìó ìåòåîçîíäó â ïðèñòóïå ïàíèêè.

Äûì îò âçðûâîâ è èçáûòî÷íûé ñâåò ïðîæåêòîðîâ, âåðîÿòíî, ñäåëàëè åãî ïîõîæèì íà îãðîìíûé ñàìîë¸ò èëè ìíîæåñòâî ìàëåíüêèõ âîçäóøíûõ ñóäîâ.

Ïîêà íè÷åãî íå áûëî âèäíî è ïîíÿòíî, ïåðåïóãàííûå ñîëäàòû è ãðàæäàíñêèå ëèöà äóìàëè, ÷òî çàõâàò÷èêè ïðîäîëæàþò àòàêîâàòü. Îíè ñòðåëÿëè áîëüøå ÷åòûð¸õ ÷àñîâ, ïîêà óòðåííèé ñâåò íå âûÿâèë îøèáêó.

Ëîñ-Àíäæåëåñ â 1945 ãîäó

Äàæå ïðåäïîëàãàåìûå ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèäöåâ îïèñûâàëè îáúåêò, êîòîðûé íå äâèãàëñÿ è ñâåòèëñÿ òîëüêî îðàíæåâûìè è êðàñíûìè îãíÿìè òîãî æå öâåòà, ÷òî è âçðûâû. Î÷åâèäíî, êðîìå ìåòåîçîíäà, òàì áîëüøå íè÷åãî íå áûëî.

Ñòîëêíóâøèñü ñ î÷åâèäíûìè íåäîñòàòêàìè â ïîäãîòîâêå îáîðîíû, ïðàâèòåëüñòâî è âîåííûå ïîçâîëèëè èñòîðèè êàíóòü â ëåòó ââèäó ñìóùåíèÿ. Äîâîëüíî ñêîðî Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ áûëà çàáûòà.

Êîãäà ê êîíöó âîéíû ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî õóäøåå íàïàäåíèå íà àìåðèêàíñêóþ òåððèòîðèþ ïîñëå Ïåðë-Õàðáîðà áûëî îøèáêîé àìåðèêàíñêèõ âîåííûõ, íèêòî íå èçúÿâëÿë æåëàíèÿ äàòü ÷¸òêèé îòâåò íàñ÷¸ò èíöèäåíòà, ïðîèçîøåäøåãî òîé íî÷üþ.

Ëèøü â 1983 ãîäó, ñïóñòÿ ñîðîê ñ ëèøíèì ëåò, Óïðàâëåíèå èñòîðèè ÂÂÑ ÑØÀ îôèöèàëüíî ðàññìîòðåëî ýòî äåëî è îïóáëèêîâàëî ñîáñòâåííûå âûâîäû.  ñâåòå ìåòåîçîíäîâ è ïàíèêè âîåííîãî âðåìåíè Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñà áûëà, ñêîðåå âñåãî, íå ÷åì èíûì, êàê ìèðàæîì, âûçâàííûì ìåòåîðîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì.

êîíöå êîíöîâ, îòâåò êàæåòñÿ íàñòîëüêî î÷åâèäíûì, ÷òî ìîæåò îçíà÷àòü òîëüêî îäíî. Áëàãîäàðÿ ãîäàì ñìóù¸ííîãî ìîë÷àíèÿ, ëþáèòåëè òàéí è òåîðåòèêè çàãîâîðîâ îá ÍËÎ âäîâîëü ñìîãëè ïîñìàêîâàòü Áèòâó çà Ëîñ-Àíäæåëåñ, åù¸ îäíó ôàíòàñòè÷åñêóþ èñòîðèþ, âûøåäøóþ èç Ãîëëèâóäà.

via